合格体験記

2019年12月30日

仁科 昌治.

【受験の動機】

人生100年、定年を機にこれからの人生を考えたとき、これまでの人事、総務、経営企画等の経験を診断士として体系的に学びなおし、少しでも社会に貢献できる人生を歩めればと思い、受験を目指すことにしました。

【昨年までの学習】

2次試験の勉強は、1次試験が終わった後から始めましたが、それまでの1次試験のインプット中心の勉強とことなり、各事例企業に対する助言を解答として論理的にまとめ、自分の言葉で表現するアウトプット力が求められます。初めは何を書いて良いのか全く思い浮かばず、加えて指定された文字数でまとめるのが難しく、どのように勉強をすれば良いものか、ゼロからの取組みでした。この状態で予備校に行っても無駄になりそうだと思い、独学で参考書をもとに取組みました。そして初年度10月になって、ある程度書ける様になったものの、結果は事例ⅠからC、A、Ⅽ、Ⅽ、総合Bと及びませんでした。

【SLA を選んだ理由】

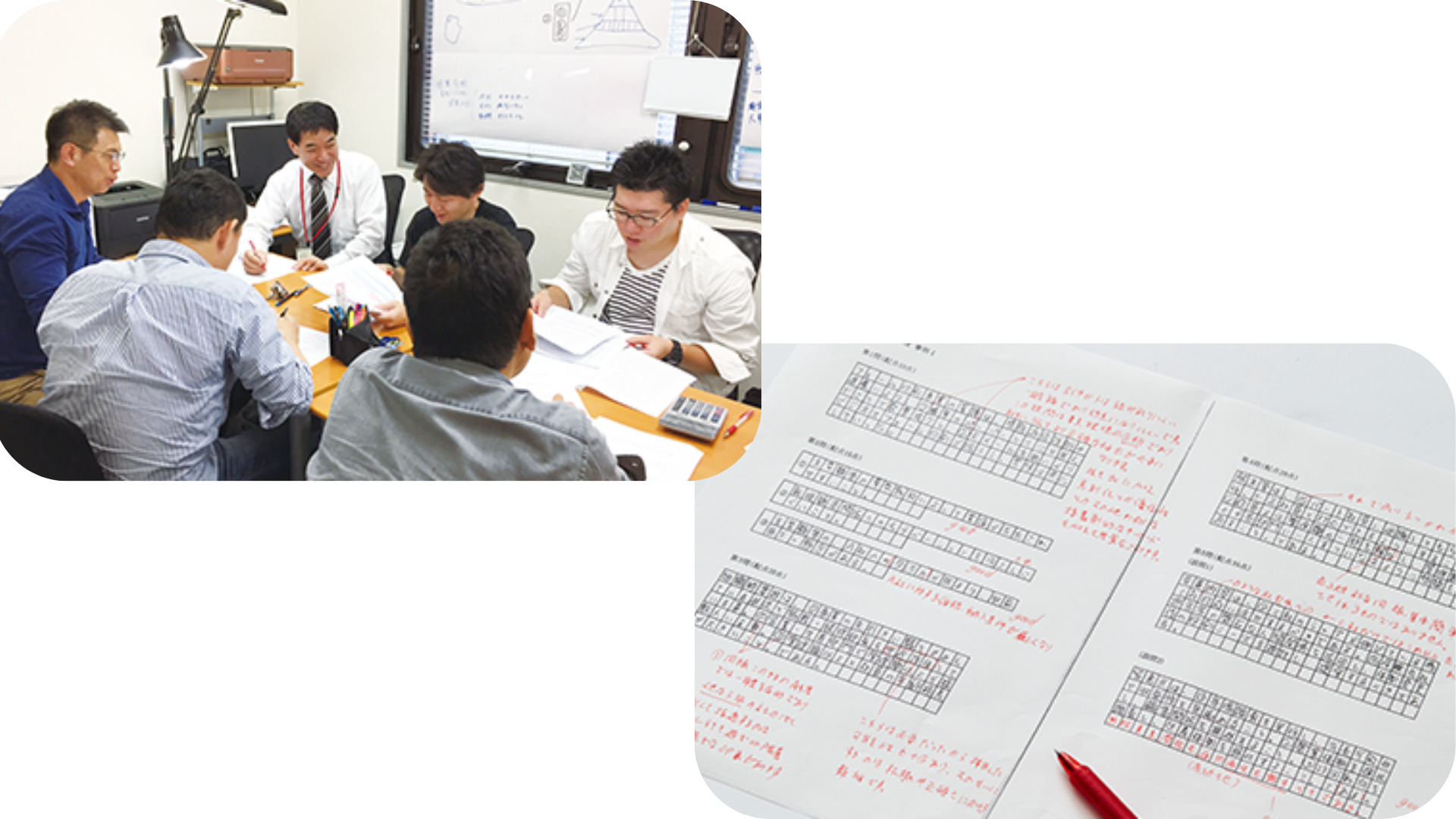

試験を通じ、私に足りないのは、与件企業の実像・課題を80分で的確に把握し、回答を論理的にわかり易い文章にまとめる力で、これを独学で伸ばすのは難しいと感じました。そして大人数の教室形式による予備校ではなく、小人数で対象企業の課題解決策をあれこれと議論出来るところ、自分の解答案を個別に指導して頂けるところを探しました。

SLAは、少人数のクラスで、先生や他のメンバーとの距離が近く、まさに私が求めていた環境で、かつ平成30年度の模範解答例が、私に最もしっくりくる内容だと思ったため、ここで指導を得たいと思い、選びました。

【SLAでの学習】

・SLAでは、最初の短期間で2次試験で重要な1次試験の知識を体系的に再確認し、さらに与件文の詳細な読み方を学ぶことで、事例企業の課題や背景を逃さず理解できるようになりました。

・その後も力点が置かれ、私にとって新鮮だったのは設問分析でした。詳細は省略しますが、設問で問われていることの理解度が、2次試験の結果を左右すると言っても過言ではないほど、重要であると気付かされました。

・また、私にとって最も成長の糧になったと思うのは、「答案練習帳」での先生とのやり取りでした。授業で

回答例について議論した後、自分の「目指すべき答案」を次週までに提出するというものでしたが、「自分ならこう書く」という目指す回答を作成するのはとても大変で、同じ事例について何週にも亘って、先生とやり取りをさせて頂いたことがありました。

2次試験では、知識の習得より、考える技術、書く技術を高めることが大切ですが、ここで何度も繰り返した事が後に力となったと思います。

・また、共通の目標に向かう仲間と毎週、昼食を共にしたり、つかの間の休憩時間などで励まし合えたことは、結果が出ない時でも最後まで諦めずモチベーションを維持する上で欠かせなかったと思います。

【受験日を迎えるまで】

私は、感触として、なかなか合格水準に達していると思えませんでした。先生からは学習曲線(勉強やトレーニングで実力がついていても目に見える成果に繋がらない停滞期間があり、ある時点で飛躍的に成果が出る)のことを示して励まして頂きましたし、私も諦めてはいませんでした。「もしかしたら合格できるかも」と思えるようになったのは、9月になってからでした。この間、大手予備校による模擬テストを数回受け、その添削内容の反省と、先生から頂いた構文のつくり方ポケットブックという過去問の設問をまとめた冊子をもとに答練を繰り返しました。また7月までの練習帳で指摘頂いた赤ペンの箇所も改めて見返していく内に、何となく「目指す答案」を書くイメージが出来てきたように思います。

【受験から合格発表まで】

本試験では、やはり緊張したのだと思います。自分の目指す完璧な答案を書くことに必要以上に固執して何度も書き直し、時間が足りなくなってしまいました。だから「出来なかった」と思っていました。振り返って再現答案を書く気力もありませんでした。しかし、何時までも沈んでいるわけにはいかず、ゴールは試験に合格することではなく、診断士として適切な助言ができること、と気持ちを切り替え、直ぐに翌年の試験に向けて勉強を開始していたところでした。

【合格発表を受けて】

辛い結果を覚悟していましたが、幸いにも合格していました。発表を見たとき、嬉しさで舞い上がるということはなく、1次試験から通じて3年間、いろいろなことを犠牲にして頑張って来たことが報われたことを思い、ただただ眠れませんでした。

【最後に】

今回、60代の合格率が8%に満たず、全国で28人しかいない中、2回目の2次受験で合格できました。これは考える力・書く力を養って頂き、最後まで諦めない気持ちを抱かせて下さった倉前先生と、共に学び励ましあった教室の仲間たちのお陰だと思います。深く感謝しています。ありがとうございました。

この結果を無にせず、社会に貢献できるような診断士として成長する事、切磋琢磨を継続して参りたいと思います。

着実なステップで

着実なステップで